- Opinión

- 16 de octubre de 2025

- Sin Comentarios

- 11 minutos de lectura

Once días para matar a un profesor. En memoria de Samuel Paty

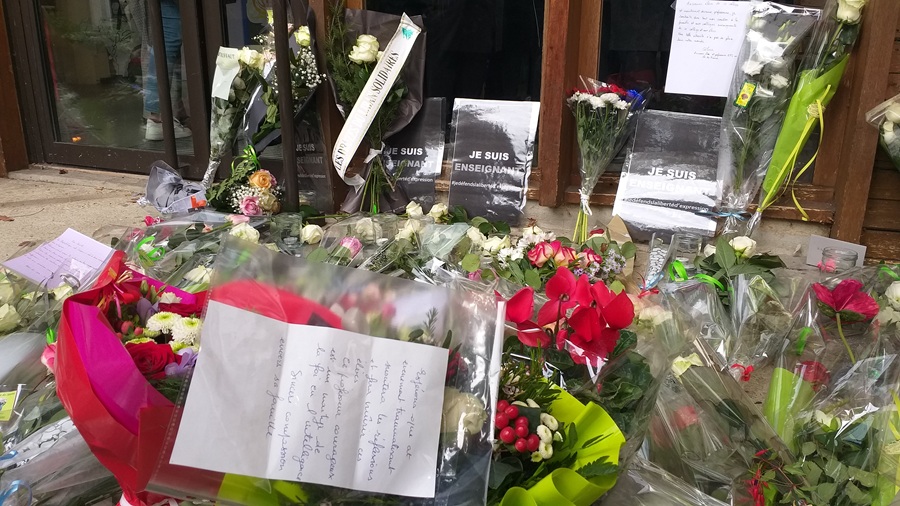

Flores en homenaje a Samuel Paty frente al instituto Bois d’Aulne, en Conflans-Sainte-Honorine (Francia). / Wikimedia. Autor:

Hace cinco años, el viernes 16 de octubre, un profesor salió de clase. Se llamaba Samuel Paty, tenía 47 años, enseñaba Historia y Geografía en un instituto público de Conflans-Sainte-Honorine (Francia). No pudo volver a su casa porque lo mataron a la salida del centro, a pocos metros de los alumnos con los que había compartido la última hora de clase. Lo mataron por haber cumplido con su deber: enseñar.

Todo comenzó once días antes. En el marco del programa oficial sobre educación cívica y moral, Samuel preparó una clase titulada “Ser o no ser Charlie”, siguiendo los materiales pedagógicos proporcionados por el propio Ministerio de Educación francés. No inventó nada, no buscó polémica: aplicó las directrices de la República sobre la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Con una delicadeza de hecho admirable, antes de proyectar las caricaturas de Mahoma del semanario Charlie Hebdo (durante apenas unos segundos), avisó a los alumnos de que podían apartar la mirada o salir del aula si se sentían incómodos. Nadie protestó. No hubo ni un gesto de provocación. Solo un profesor cumpliendo el mandato más viejo de la escuela republicana: enseñar a pensar sin miedo.

Pero fuera del aula se desencadenó otra historia. Una alumna, que aquel día ni siquiera asistió a clase, mintió. Dijo que había sido “expulsada por ser musulmana” y que el profesor había mostrado “imágenes pornográficas del profeta”. Su padre, un hombre con antecedentes y radicalizado, subió la acusación a Facebook, dio nombre, apellidos, dirección del centro y teléfono. Invitó a otros a “denunciar a ese enfermo”. El mensaje lo recogió un agitador islamista profesional, fichado por radicalización, que se dijo a sí mismo que estaba ante la oportunidad perfecta: un profesor blasfemo, un padre indignado, una comunidad ofendida. En pocos días, con vídeos y mensajes, con nombres y direcciones, una mentira infantil se transformó en una campaña de odio.

Mientras tanto, el engranaje institucional hizo lo que tantas veces: protegerse a sí mismo. La dirección del centro abrió una “incidencia grave” en la que se sugería que “un profesor” había atentado contra la neutralidad laica. El “referente de laicidad” enviado por la administración, en lugar de apoyar a Samuel, lo amonestó con tono paternal: “si un curso hiere a un padre, no debe impartirse”. Algunos colegas, en vez de cerrar filas, se desmarcaron: “Samuel la ha pifiado”, escribieron. Y el Estado, que conocía los antecedentes del agitador, prefirió considerar la amenaza de “nivel bajo”. Once días bastaron para que la mentira de una alumna ausente desembocara en una fatua pública.

Durante esos días, Samuel siguió dando clase. Dormía poco y mal. Cambió de itinerario para ir al instituto, caminaba con la capucha subida, pidió a un colega que lo “escoltara” al salir. Llevaba un martillo en la mochila: el martillo del miedo, pero también del coraje. No quería esconderse. Pensó, quizá, que, si cedía él, perdería algo más que su vida profesional: se perdía el principio que hace posible cualquier enseñanza, que un aula no puede estar gobernada por las amenazas.

El día de los hechos, a las cinco de la tarde, el asesino lo esperaba a la salida. Era un joven de 18 años, radicalizado también, que había pagado a varios alumnos para que le señalaran “al profesor de las caricaturas”. Cuando Samuel cruzó la verja, le siguió unos metros, lo atacó, lo degolló y publicó la foto en Twitter con un mensaje dirigido a Emmanuel Macron: “He ejecutado a uno de tus perros del infierno”. Un hombre que enseñaba a adolescentes que la libertad también consiste en escuchar al que piensa distinto, reducido a trofeo de propaganda.

En los once días previos a su asesinato, hubo una cadena de fallos, de pasividad, de miedo. El miedo de los responsables educativos a “faire des vagues”, algo así como miedo a “causar revuelo”. El miedo de los compañeros a ser señalados. El miedo político a nombrar el islamismo radical sin pedir disculpas preventivas. Un profesor amenazado que no fue protegido y que murió porque el Estado se equivocó de enemigo.

Y ese miedo no ha desaparecido. En el centro donde trabajaba Samuel, cinco años después, su nombre aún no figura en la fachada ni hay placas que recuerden lo sucedido. Cuando alguien propone que el centro lleve su nombre, muchos se oponen “para no crear tensiones”. En algunos institutos franceses, los alumnos utilizan su nombre como amenaza: “Te haré un Samuel Paty”.

Los políticos repiten que “ya no hay ‘pas de vagues’”, que el “no querer crear revuelo” ha terminado. Pero hoy en muchos países europeos hay profesores que preparan sus clases con miedo a que una fotografía, un vídeo o una frase mal interpretada pueden arruinarles la vida. El miedo como criterio pedagógico. Y no hay educación posible cuando la cobardía se disfraza de prudencia.

La tolerancia no consiste en callar ante el intolerante, sino en proteger los espacios para poder hablarnos sin miedo. Samuel Paty fue asesinado porque las autoridades administrativas confundieron la tolerancia con la renuncia: creyeron que para convivir bastaba con no ofender. Pero cuando la única manera de convivir es el silencio, ya no hay convivencia, solo miedo administrado.

La lección de Samuel Paty no es solo francesa. Es europea, es civilizatoria. Porque una democracia puede sobrevivir mejor a la violencia que a la autocensura. Porque cuando el miedo define los límites de lo decible, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio solo al alcance de los temerarios. Y el aula deja de ser espacio de pensamiento para volverse territorio de sospecha. El islamismo que mató a Paty supo perfectamente dónde golpear: no contra un político ni un policía, sino contra la escuela, ese lugar donde todos aprendemos a dejar de ser tribu para empezar a ser ciudadanos.

El asesinato de Samuel no se resuelve solo castigando a los culpables (ya hay juicios, sentencias, apelaciones), sino asumiendo también responsabilidades políticas y morales. Hay que decir, sin eufemismos, que el islamismo radical no es una “desviación religiosa”, sino una ideología totalitaria que usa la fe como coartada. Que quienes propagaron la mentira de aquella alumna, quienes reactivaron la maquinaria del odio, sabían perfectamente lo que hacían. Y que la neutralidad no consiste en callar ante el fanatismo, sino en defender la libertad de todos frente a los que quieren imponer su dogma a todos.

Cinco años después, lo que más duele es la indiferencia. La facilidad con la que Europa fabrica amnesia. Cada 16 de octubre hay discursos, coronas, minutos de silencio. Pero en demasiadas aulas francesas, hablar de caricaturas sigue siendo “delicado”. En demasiados medios, decir “terrorismo islamista” sigue exigiendo una justificación previa. En demasiados despachos, la prioridad sigue siendo “que no haya conflicto”. Y mientras tanto, un profesor decapitado se convierte en la metáfora de lo que no queremos ver: que el miedo manda donde antes lo hacía la razón.

Debemos recordarlo hoy, no para lamentar el pasado, sino para advertir el presente. Porque lo que Monsieur Paty defendía no era una idea abstracta: era el principio que sostiene todo lo demás. Que la libertad no se negocia, ni se adapta a las susceptibilidades del fanático, ni se rebaja para evitar el sobresalto del violento. Que educar es enseñar a distinguir entre el derecho a no ser insultado y el deber de soportar lo que nos incomoda. Y que, sin esos límites, la escuela pasa a convertirse en refugio precario de nuestras cobardías naturalizadas.

Samuel Paty no buscaba ser ningún héroe. Quería enseñar bien su materia, que sus alumnos entendieran por qué una democracia necesita proteger incluso las ideas que detestamos. No tuvo escolta, no tuvo respaldo, no tuvo tiempo. Pero lo que nos dejó es una advertencia: no se puede dar clase con miedo. Ni en Francia, ni en España, ni en ningún país que pretenda seguir siendo libre. Cinco años después, su nombre debería significar eso: el límite que no puede volver a cruzarse.

Porque después de la palabra decapitación, no se pone un “pero”. Solo un punto. Y una promesa: que la clase continúe.

Fuente: educational EVIDENCE

Derechos: Creative Commons