- Literatura

- 6 de octubre de 2025

- Sin Comentarios

- 19 minutos de lectura

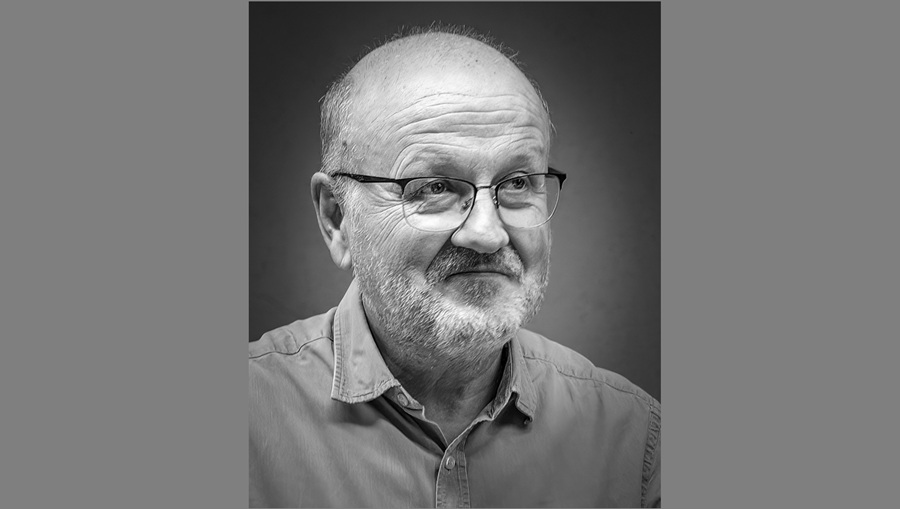

José A. Jiménez Navarro: «Toda poesía parte de una voluntad de permanencia»

Entrevista a José A. Jiménez Navarro, poeta

Aldarán, sello que milita básicamente en las filas de la poesía, acaba de publicar Vísperas, de José A. Jiménez Navarro (Cuenca, 1960). Es su segundo libro. Variado, polimétrico, contenido. Compartimos unas palabras con este autor que construye sus textos con una paciencia desacostumbrada.

Claudio Rodríguez, Màrius Sampere, Blas de Otero, presencias explícitas en tus páginas…

Bueno… son clásicos contemporáneos. Todos ellos tienen el don de la ebriedad, que diría Claudio, el poder embriagador de su materia verbal, y su escritura, dentro de las poéticas tan distintas que practicaron, es limpia, nítida. Voy a confesarte que el título de la tercera parte de Vísperas, “Luz en vilo”, surgió en la creencia de que era creación mía que le iba bien al contenido de vida latente, en ebullición, y al protagonismo que la luz tiene en esa sección del libro. Fue más tarde cuando me di cuenta de que me sonaba a Blas de Otero, entonces busqué y encontré la cita, que pertenece al poema “La tierra”, de Ancia, un libro extraordinario. No es la primera vez que me ocurre: muchas de las cosas que leemos las hacemos nuestras, las interiorizamos y permanecen en nosotros años, hasta que, a veces, surgen como si fueran propias.

«Muchas de las cosas que leemos las hacemos nuestras, las interiorizamos y permanecen en nosotros años, hasta que, a veces, surgen como si fueran propias»

Lo que más me sorprende de Blas de Otero en la actualidad es que incluso su poesía que podemos llamar social, ha aguantado el paso del tiempo manteniendo la frescura original, cosa que no ocurre con casi nadie de los poetas “sociales” de postguerra. A Claudio Rodríguez llegué a verlo en dos o tres ocasiones. En la primera de ellas, siendo yo un absoluto desconocido para él, o precisamente por eso, me puso la mano sobre el hombro y caminó conmigo por un largo pasillo contándome confidencialmente alguna anécdota personal divertida. Era un hombre cordial. Su poesía, el fluir de su palabra, aunque no es, ni mucho menos, un poeta popular, sigue pareciéndome ropa tendida al sol -como él mismo dice en un poema- agitada por el aire de la Meseta.

En cuanto a Màrius Sampere, de los tres que has citado, es el único poeta con el que siento, en lo personal, alguna familiaridad, pues hicimos una exposición con sus cuadros -una afición que dejó pronto- en el Espai Betúlia de Badalona, donde yo trabajé muchos años, y tuvimos que vernos en bastantes ocasiones. Es de los poetas catalanes que más me interesa, habiendo tantos y tan buenos. La noticia de su muerte me llegó estando en Marruecos, entre dunas, visitando lo que llaman “la puerta del desierto”, la zona de Merzouga, y me surgió espontáneamente, en catalán, el poemilla que aparece en el libro.

“Veo a María Zambrano en automóvil / adelantando a un hombre fatigado”. ¿Esto significa lo que yo creo que significa?

No sé lo que crees que significa, imagino que sí. El poema parte de una historia que me contó Carmen Revilla, catedrática de filosofía en la Universidad de Barcelona, después de una charla que dio sobre María Zambrano, precisamente en el Espai Betúlia, del que te hablaba hace un momento. Parece ser que, en el camino del exilio hacia Francia, María Zambrano, que iba en automóvil junto a otras personas, adelantó a Antonio Machado, que iba a pie. Al ver al poeta que tanto admiraba y que, además, era el modelo ético de la España republicana, y en vista de que Machado no podía subir al automóvil porque ya iba completo, decidió bajarse y continuar a pie junto a él. Los siguientes versos del poema hacen referencia a la “generación del sacrificio” o “generación del toro”, como llamaba la filósofa a los compañeros de exilio que, por un lado, fueron sacrificados, expulsados y borrados por la guerra y, por otro lado, dadas las circunstancias, ellos mismos, en muchos casos, decidieron renunciar en parte a su realización personal para luchar por la República como el más alto de los ideales.

¿Cómo surgió el poema que le dedicas a Laura Luelmo?

El caso de Laura Luelmo tuvo, como sabes, una repercusión extraordinaria en toda España. Mucha gente quedamos sobrecogidos por aquella vileza contra una maestra joven, recién destinada a un pueblo de la provincia de Huelva. Recuerdo que en las manifestaciones que se hicieron la gente exhibía pancartas en las que ponía: “Todos somos Laura Luelmo”. No es que estuviera mal como eslogan de solidaridad, pero a mí me pareció que era un eslogan fácil, exculpatorio. Lo difícil era asumir el colaboracionismo pasivo con el machismo y con el imperio de la fuerza no destinada a un fin útil.

«Lo difícil era asumir el colaboracionismo pasivo con el machismo y con el imperio de la fuerza no destinada a un fin útil»

Y escribí un poema muy duro con esta idea, en el que cambiaba el eslogan de las manifestaciones por el de “somos el asesino” como parte de una reflexión necesaria y profunda que apuntara a un cambio de actitud social. Pero era un poema demasiado político, demasiado explícito, y como no me gusta sermonear a nadie, se quedó en el actual, que es más un homenaje a la persona, y que parte de la magia del nombre, de su extraordinario encanto sonoro (Laura Luelmo) para llevarnos al ejemplo de su vida, centrada en la enseñanza y en el arte, y quebrada tan salvajemente por la violencia. En vez de ofrecerla yo, la reflexión se queda para el lector que sienta la necesidad de indagar. La nota que hay al final del libro explicando el caso es quizás suficiente para provocar esa reflexión. No sé si me equivoqué rectificando el poema.

¿Cómo definirías tu poética?

Pues no sabría decirte con precisión, pero lo primero, escribir bien, es decir, que el lector encuentre placer en la lectura de los poemas por el simple hecho de que estén bien escritos. Luego puede venir, y es de esperar que venga, otro tipo de relación con el poema, pero para empezar, esa me parece imprescindible. Me gusta la palabra limpia, sobria, precisa, ajustada, que alumbre hacia cosas sustanciales, que no se deje llevar hacia la abstracción, cercana siempre a seres humanos concretos, en mi caso, muy a menudo personas humildes. Montale decía que la poesía ha de cantar lo que une al hombre a los demás hombres, sin negar lo que lo hace único e irrepetible. Es lo que intento.

Por otro lado, creo que toda poesía parte de una voluntad de permanencia y, en ese sentido, es siempre celebración. Si queremos que algo permanezca – y cuando escribimos un poema es siempre así- es porque deseamos celebrar aquello que el poema revela. Para el olvido no hace falta la palabra. Vísperas tiene algo de cementerio personal y seguramente más melancolía de la que yo quisiera, pero está también la épica de la vida, entre otras, las vidas sacrificadas y sobrias de los hombres y mujeres que formaron parte de mi infancia, que jamás recibieron la menor felicitación por lo que hacían, y que tenían una fe en el esfuerzo personal y en la solidaridad de la comunidad a la que pertenecían, que yo he admirado siempre. Ahora, en Vísperas, y también en Salvando las distancias, mi anterior libro, he querido cantar y celebrar su esfuerzo y su confianza en la vida; es decir, dejar testimonio de su existencia. Creo que ese podría ser un punto de partida para contrarrestar el oportunismo, el egoísmo y el exhibicionismo que rigen el mundo actual.

«Vísperas tiene algo de cementerio personal y seguramente más melancolía de la que yo quisiera, pero está también la épica de la vida»

Por otra parte, me gustaría aclarar también, respecto al adjetivo “polimétrico” que has puesto en tu entrada referido a Vísperas, que en mis inicios, por estudios y también por gusto personal, me empapé de la poesía clásica española, de manera que las rimas y los metros que aparecen en mis poemas son espontáneos, raramente buscados. Excepto en dos poemas, en “Rondalla”, que está escrito expresamente en cuartetas octosilábicas, como las coplas de las rondallas que se cantaban en los pueblos castellanos, y en “A una parra podada en abril”, que es un soneto porque a él me llevaron los primeros versos del poema, no he buscado nunca las rimas ni los metros en este libro.

Ya sé que hoy nadie o casi nadie escribe con rimas y pocos con métrica, yo tampoco lo hago de una forma regular ni siguiendo modelos establecidos, pero las rimas, y con más frecuencia determinados metros, aparecen en mi poesía según me dicta mi libertad creativa, sin buscarlos, porque lo que sí me interesa mucho es el ritmo, la musicalidad de los poemas que es, en muchos casos, la que sustenta la composición. Pero además de la coherencia musical, yo creo que las rimas aportan asociaciones valiosas y entramados que dan densidad semántica a los poemas. A mí, seguramente por este fondo de poesía clásica que llevo dentro, me surgen de forma espontánea, como me surge espontáneamente un endecasílabo o un octosílabo; no cuando hablo, obviamente, pero sí cuando escribo poesía.

«La modernidad por sí misma, no me interesa»

La escritura no es nunca completamente libre, pero para mí, tener que estar eliminando las rimas que aparecen en mis poemas, sería una forma de autocensura musical y semántica que no estoy dispuesto a practicar. En este sentido, escribir en libertad es para mí, aunque parezca lo contrario, dejar que surja la rima, si así me lo dicta la escritura, siempre que trabaje en positivo en el conjunto del poema. Las rimas, particularmente la asonante, es un tipo de caricia que practican las palabras entre ellas. ¿Por qué negar esas caricias? Solo hay que pensar en muchos romances tradicionales para darse cuenta de la naturalidad con la que la lengua castellana asume las rimas. Puede que eso dé un tono antiguo o tradicional a los poemas, pero el aspecto en sí mismo, no me parece importante, lo importante es la capacidad de crear o transmitir emociones y asuntos que tengan que ver con la condición humana, y que ese mensaje – si queremos llamarlo así- produzca en el lector el placer de la complicidad, del reconocimiento vital, y el placer estético. La modernidad por sí misma, no me interesa.

Desde 1997 te encontramos en la junta del Aula de Poesía de Barcelona…

El Aula de Poesia de Barcelona, la fundaron Jordi Virallonga, Eduard Sanahuja, Concha García y Federico Gallego Ripoll, con el soporte de la Universidad de Barcelona, en 1991. Los dos primeros permanecieron siempre. El Aula tuvo una función muy importante en la difusión de la poesía en la Barcelona de aquellos años. Yo me incorporé muy pronto como socio a sus actividades (creo que soy el socio número 11) y después como vocal de la junta directiva.

«El Aula tuvo una función muy importante en la difusión de la poesía en la Barcelona de aquellos años»

Por las actividades del Aula pasaron prácticamente todos los grandes poetas peninsulares, en todas las lenguas, y algunos europeos. El ciclo central eran las «Jornades de Poesia i Mestissatge», que aglutinó, como te digo, a las figuras más relevantes del momento. La función de conexión entre poetas de las distintas lenguas y particularmente entre poetas que escribían en catalán y en castellano, que no se conocían demasiado, fue importantísima, y también la visibilidad que se le dio a la poesía en nuestra ciudad. Mi labor principal fue coordinar el premio «Aula de Poesía» de Barcelona, al que pudieron concursar obras escritas en catalán, castellano, gallego, portugués y un año en italiano, y que pretendíamos ampliar al mayor número de lenguas románicas. Fue un premio de prestigio porque publicábamos la obra ganadora en edición bilingüe, en una editorial de cada territorio lingüístico y, en castellano, en la editorial Lumen.

Háblanos de Caravansari, de su ayer y de su hoy.

Aunque muy parecido al proyecto de Aula de Poesia, en el sentido de crear puentes entre distintas lenguas y literaturas, Caravansari nace -en 2005- como un proyecto de vocación claramente iberista, como se deduce del subtítulo de la revista Caravansari: revista de poesía en lenguas peninsulares. Ha tenido también unas Jornadas bianuales que se celebraban en Santa Coloma de Gramenet, en las que participaban, siguiendo la línea del iberismo, poetas en las distintas lenguas peninsulares y que concluían, lo mismo que las «Jornades de Poesia i Mestissatge», en un recital de todos los poetas invitados.

Sería demasiado extenso nombrar aquí a todas las personas que han pasado por el consejo de redacción de Caravansari, pero los que han sustentado el proyecto desde sus inicios son Mateo Rello como director, José Antonio Arcediano, que también estuvo en Aula, y Edu Barbero, que se ha encargado de la parte gráfica hasta hace poco tiempo. Yo llegué tarde a Caravansari, en 2014, más o menos cuando José García Obrero. Ya se habían publicado 4 números de la revista y se había iniciado una serie interesantísima de publicaciones de fotografía y poesía. Hoy día se mantiene únicamente la revista en formato electrónico, que ofrece también la transcripción del contenido de las jornadas.

Aunque el proyecto de «Aula de Poesia» fue, entiendo yo, más ambicioso, sobre todo porque contaba con mayor respaldo institucional, y tuvo también dos revistas, una hablada, presencial, y otra electrónica, el proyecto Caravansari ha dejado, además de la revista electrónica, que sigue viva, incorporando poco a poco nuevos contenidos, seis números interesantísimos de revista impresa, alguno de los cuales ronda las 200 páginas, y las publicaciones de fotografía y poesía que he mencionado.

¿Qué autores y autoras te interesan actualmente?

Si te refieres a los autores que me interesan a día de hoy, te diré que, fundamentalmente, los que me han interesado siempre, ya que son inagotables: escritores y escritoras que consideramos clásicos, y clásicos contemporáneos, particularmente poetas, de todas las lenguas a las que he tenido acceso, mayormente por medio de traducciones y que, por cantidad, sería demasiado arduo enumerar.

Si te refieres a autores que estoy leyendo en la actualidad, puedo nombrarte algunos de los libros que tengo encima de la mesa, a la espera de ser leídos o acabados de leer: Devociones (Poesía reunida), de Mary Oliver; Os aviso que vivo por última vez (Anna Ajmátova y nosotros), de Paolo Nory; Hueso en astilla, de Alfonso Alegre Heitzmann; Pensamiento y poesía, de Hannah Arendt; No sufrir compañía (Escritos místicos sobre el silencio), de Ramón Andrés; Diez ventanas (Cómo los grandes poemas transforman el mundo), de Jane Hirshfield; Apocalipsi segons Marta (Antologia poètica), de Marta Petreu; Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro; El dolor de l’home i de les coses, de Kostas Kariotakis; En espiral, de X. L. Méndez Ferrín; El mes más cruel, de Pilar Adón; Memorias: Mi medio siglo se confiesa a medias, de César González Ruano; Com si fos una elegia, de Coloma Lleal; Me he cruzado con un hombre que pasaba (Antología de poesía y prosa), de Joan Salvat-Papasseit; 51 Poemes, de Gai Valeri Catul; etc, etc. Creo que el más antiguo de los que he citado es el de Coloma Lleal, de 2001, y el más reciente el de Paolo Nori, salido en edición castellana en este mismo mes de septiembre.

«Como dice Antonio Machado, cualquier conquista social de la humanidad viene acompañada, como el disparo de una escopeta, de un retroceso considerable y muy doloroso para el hombro»

¿Eres manriqueño? ¿Vamos a peor o a mejor?

Soy literariamente muy manriqueño porque las Coplas a la muerte de su padre me parece uno de los grandes poemas de la literatura universal. Pero no soy nada manriqueño en el sentido de que piense que “cualquier tiempo pasado fue mejor”, al contrario, creo que casi cualquier tiempo pasado fue peor: la vida de mis padres en la postguerra, aunque yo la celebre en mis poemas por los valores que veo en ella, fue mucho peor que la nuestra, mucho más dura; la de mis abuelos en los años veinte, igual de mala por lo menos, o más miserable todavía, por no hablar, por poner un ejemplo más lejano, de cómo trataban a las mujeres en la Edad Media, que podían quemarlas por brujería simplemente por declarar que a veces veían un aura alrededor de algunas personas, lo que hacía pensar a los inquisidores de turno, que entraban en contacto con el más allá, cuando en realidad, lo que significaba -lo relata el neurólogo y escritor Oliver Sacks- es que tenían migraña clásica, es decir, con aura, con alucinación óptica, como las que tengo yo mismo.

Lo que ocurre es que, como dice Antonio Machado, cualquier conquista social de la humanidad viene acompañada, como el disparo de una escopeta, de un retroceso considerable y muy doloroso para el hombro, y parece ser que ahora está el mundo en pleno y alucinado retroceso.

¿Cuándo un libro nuevo tuyo?

Pues no lo sé, yo no soy un escritor metódico. Como no creo que el mundo necesite mis poemas para nada, solo escribo cuando soy yo el que siente la necesidad de decir algo o de verbalizar y, por lo tanto, ordenar aquello que se mueve dentro de manera persistente, inquietante, obsesiva. Entonces no quedará más remedio que decirlo.

Fuente: educational EVIDENCE

Derechos: Creative Commons