- Opinión

- 20 de noviembre de 2025

- Sin Comentarios

- 7 minutos de lectura

El señor de las moscas revisitado

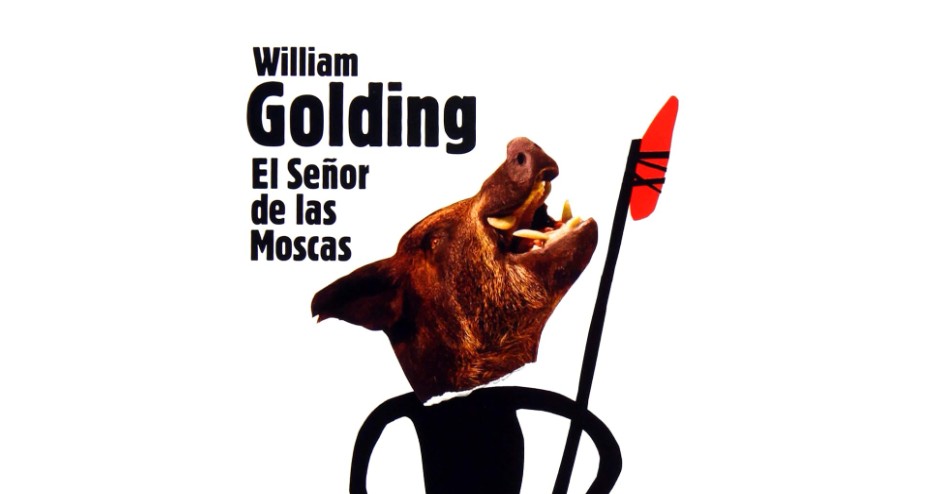

Detalle de la cubierta del libro de William Golding / Imagen: Alianza Editorial

Víctor Mercado

Si existe una época gloriosa, de afirmación o negación de uno mismo, prolija en experiencias límites y demás empresas de subjetivación, esa es la de la infancia y la adolescencia. Etapas de transición hacia la adultez idealizadas beatíficamente por poetas, filósofos y místicos, y también por la contracultura, que buscó invertir en masa el Complejo de Edipo: «el trauma que rompe la simbiosis paradisíaca de los niños con la madre, y les enseña a vivir sin ella, a conformarse con menos». Y por ello, afirma también Simon Reynolds que, «desde el “take your desire for reality” [haz que tus deseos se conviertan en realidad] de los situacionistas al “we want the world and we want it NOW” [queremos el mundo y lo queremos ya] de Jim Morrison, el ímpetu antiedípico de finales de los sesenta fue a la vez poético y psicótico». Reivindicar a la madre y, con ello, la vuelta al paraíso. Como si el paraíso o la sociedad fueran posibles sin el límite castrante impuesto al yo en su dialéctica de identificación con el otro. Como si igual que en el adulto, el otro no representara también en el niño/a una especie de tentación para, afirma Freud, «satisfacer su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo».

Un buen ejemplo de este rico mosaico de horrores, que pone en jaque la teoría rousseauniana del «buen salvaje», es El señor de las moscas de William Golding, un clásico que ha superado la prueba del tiempo y pone a prueba nuestro tiempo, ese en el que tantos límites son removidos. La historia es harto conocida: tras un accidente aéreo, un grupo de niños procedentes de una escuela militar británica debe organizar su existencia en una isla desierta sin adultos; pero pronto surgen las fricciones entre quienes van a representar la civilización y la barbarie, y en la guerra hobbesiana de todos contra todos, el horror vacui derivado del miedo y de la ausencia de Ley se extiende por la edénica isla como una mancha de sombra haciéndonos soltar una carcajada volteriana. Y es que Rousseau, a diferencia de Voltaire, quien tenía una visión mucho menos ingenua de la naturaleza humana, creía que el ser humano no tocado por la civilización Occidental vivía en un estado de gracia semidivina, bajo un principio de realidad no represivo que cabía bajo unas hojas de higuera. Pero ¡ay! que ni siquiera esas hojas van a estar de acuerdo con Rousseau; pues los primeros moradores de un supuesto orden no-represivo son precisamente la prueba de que aun cuando el principio del placer no tiene por qué ser sustituido por el de realidad el mal sigue vigente en nosotros, como nos enseña también el concepto griego de hibris.

El señor de las moscas, epíteto de Belcebú, es el mal encarnado en las mil moscas que revolotean alrededor de la cabeza de un jabalí clavada en medio de la jungla en una pica de los cazadores. La cabeza simboliza también la barbarie humana, la catástrofe de la cultura, el pasado subhistórico, incluso subhumano; la bestialidad dionisíaca liberada: todo aquello que ha habido que suprimir para garantizar la civilización. Escrita en 1954, con el terror de la Segunda Guerra Mundial todavía en rescoldo, la novela es una alegoría de aquella violencia que en adelante marcaría indeleblemente a las generaciones. Otro símbolo reseñable es la caracola. Quién la posee tiene derecho a hablar sin ser interrumpido por los otros. Representa la unión y el orden, ese que de un tiempo a esta parte hemos perdido en las aulas de secundaria, donde la película, fiel a la obra de Golding, es más que recomendable, sobre todo en primero de la ESO.

El, 6 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, leí que la ministra de Educación declaraba en un mensaje en las redes sociales que «las aulas deben ser siempre entornos seguros para los alumnos y las alumnas», y me digo qué fácil decir y qué difícil hacer. Si insultar o pegar a un profesor sale gratis, sobre todo cuando el docente no es reconocido como figura de autoridad pública —caso de Cataluña, pero también de otras comunidades—, ¿cuánto costará pegar o insultar a un compañero? ¿Debe extrañarnos que los centros educativos no sean entornos seguros? Hoy las familias salen a la calle, exigen una Ley. Pero debemos también constatar que generación tras generación, desde aquella sesentayochista beneficiaria de valores educativos particularmente laxos (Theodore Roszak dixit), la consistencia de la «noción de padre» que permite diferenciar entre dos linajes distintos es cada vez más débil. Por tanto, hace falta preguntarse qué significa ser padre, y también de paso y sobre todo, qué significa educar.

Fuente: educational EVIDENCE

Derechos: Creative Commons