- Humanidades

- 12 de septiembre de 2025

- Sin Comentarios

- 28 minutos de lectura

El Cuarteto y el Sexteto de Oreste Camarca (1895-1992) y la herencia musical del Motu proprio

El Cuarteto y el Sexteto de Oreste Camarca (1895-1992) y la herencia musical del Motu proprio

Oreste Camarca fue un músico de origen italiano que nació en 1895 en Ascoli Satriano (provincia de Foggia) y que vivió en Soria desde 1925 hasta su muerte en 1992. Formado sobre todo en Cádiz, destacó en la pequeña capital castellana como profesor particular de solfeo y piano. Fue también profesor de italiano, director de varios coros y compositor de una obra no muy abundante. Admirado por varias generaciones de sorianos por su buen hacer como profesor, por su paciencia y por su bondad, hizo gala de un carácter humilde, reservado y prudente.

El compositor y presbítero granadino Juan Alfonso García aplicó el nombre de Motu proprio a una serie de compositores españoles, sacerdotes todos ellos, que compusieron a lo largo de la mayor parte del siglo XX obras con las que pretendieron dignificar la música religiosa de su época (independientemente de que la mayoría de ellos también compusieron obras profanas), siguiendo los dictados del Motu Proprio[1] que el papa Pío X dedicó en 1903 y 1904 a la música sacra en la Iglesia a instancias del compositor y sacerdote italiano Lorenzo Perosi (1872-1956), cuyo magisterio (“discutible” según Tomás Marco) “se dejó sentir en todo el mundo” (Marco, 1983: 104). Prosigue el compositor madrileño: “Su influjo en la música religiosa católica fue inmenso y España no es una excepción” (Marco, 1983: 104). William W. Austin, más benevolente en general sobre Perosi que Marco, insiste en que “Sus misas y otras composiciones litúrgicas se tocaron muchísimo en todo el mundo dentro de la Institución para la que fueron creadas” (Austin, 1984: 169).

Las obras

El 14 de junio de 1934 se estrenan en el Círculo de Bellas Artes de Madrid dos obras de Oreste Camarca: el Cuarteto de cuerda con coro en fa menor, op. 1 y el Sexteto de cuerda con coro en si menor, op. 2. La parte instrumental corrió a cargo de seis músicos dirigidos desde el violín por Rafael Martínez, concertino de la Orquesta Filarmónica de Madrid; la parte vocal fue ejecutada por una selección de la Masa Coral que dirigía Rafael Benedito (García Redondo, 1986: 86; Delgado Encabo, 2006: 6). Las cuerdas del Cuarteto siguen la formación habitual de dos violines, viola y violonchelo y el Sexteto tiene una plantilla de dos violines, dos violas y dos violonchelos.

Tanto las plantillas instrumentales como las fechas en que fueron compuestas estas dos obras (el Sexteto fue escrito entre 1925 y 1927 y el Cuarteto, en 1927; Delgado Encabo, 2006: 6) hacen creíble que Camarca las pudo haber compuesto de forma expresa para presentarlas al Concurso Internacional de Composición de Música de Cámara que la Sociedad del Fondo Musical de Filadelfia (The Music Fund Society) convocó en 1925 y al que pudieron presentarse obras hasta el fin de 1927. Oreste Camarca no obtuvo ningún premio en este concurso. El jurado otorgó en 1928 el primer premio ex aequo al Tercer Cuarteto de cuerda de Béla Bartók y a la Serenata de Alfredo Casella (Albrecht, 1980: 624). El segundo premio fue compartido por el Cuarteto en mi menor de H. Waldo Warner y el Quinteto de Carlo Jachino. Todas las obras galardonadas fueron compuestas en 1927. No hubo tercer premio ni accésit (University of Pennsylvania, sin fecha).

Conozco cuatro críticas del estreno del Cuarteto y del Sexteto. Dos de ellas son elogiosas: la de José Subirá en El Socialista (Subirá, 1934: 4) y la que apareció sin firma en ABC (1934: 47). Podría calificar de educadamente negativas las otras dos: la de Joaquín Turina en El Debate (Turina, 1934: 6) y la de Julio Gómez en El Liberal (Gómez, 1934: 2). Tres de estos críticos hacen constar que el público allí congregado no fue numeroso; Turina no dice nada al respecto.

El Sexteto con coro en si menor, op. 2 tiene como subtítulo “Nei dintorni de San Juan de Duero” (“En los alrededores de San Juan de Duero”, se refiere a los restos de un monasterio medieval en Soria) y tiene cuatro movimientos: el primero es un Preludio: Assai lento. El segundo es un Andante. El tercero, un Allegro moderato y el cuarto tiene Lento como indicación de tempo. El número de movimientos es el habitual en el siglo XIX y en compositores del siglo XX que no siguen los postulados de la vanguardia, pero el predominio de los movimientos lentos es mayor de lo acostumbrado.

El Cuarteto con coro en fa menor, op. 1 está compuesto “In comemorazione del centenario della morte di Beethoven” y tiene igualmente cuatro movimientos (numerados con números romanos, como en el Sexteto) pero en este caso van precedidos por una “Introduzione: casi adagio” sin numerar. Si respetamos la numeración, el primer movimiento sería un Allegro molto moderato; el segundo, un Andante, el tercero es un Vivace y el cuarto, un Alegro con fuoco seguido de un Finale: quasi adagio. Esta obra, terminada de componer antes que el Sexteto aunque fue comenzada más tarde, respeta más la distribución clásica de movimientos rápidos y lentos.

En el Sexteto, la primera sección vocal (el Ave María) está al principio y al final del primer movimiento, a la manera de una reexposición; al principio, toda la sección es a cappella y en su segunda aparición, los seis instrumentos de cuerda se suman a las voces (Camarca, 1997: compás 107). Una segunda sección vocal, con el mismo texto del Ave María pero con diferente música, aparece una vez empezado el cuarto movimiento; en medio hay una breve cita del tema del Ave María del primer tiempo con textura homófona en vez de contrapuntística y con las palabras Sancta Maria en vez de Ave María; la sección vocal prosigue hasta el final del movimiento; en este cuarto movimiento, el coro no canta nunca a cappella y siempre lo hace con la presencia de las cuerdas.

En el Cuarteto, la primera sección coral aparece pasada la mitad del primer movimiento (Camarca, 2006: minutos 10’01 a 11’08) y es un brevísimo Gloria a cappella con textura homófona.

En el cuarto movimiento, el coro cobra mayor protagonismo que en el primero, pues es el protagonista del Finale: casi adagio con el que concluye: secciones vocales (unas veces a cappella y otras en compañía de la cuerda; a veces se reexpone el motivo del primer Gloria y otras veces aparece material temático nuevo) van alternando con secciones puramente instrumentales desde el minuto 15,32 hasta el final del movimiento.

El estilo

La presencia del coro en estas obras y el predominio de los movimientos lentos en el Sexteto son casi las únicas innovaciones en dos obras que profesan una estética muy conservadora. Por ejemplo, en el minuto 1’29 del último movimiento del Cuarteto aparece la única escala cromática en dos obras en las que predomina lo diatónico.

El Sexteto es, per se, mejor obra y más homogénea que el Cuarteto, independientemente de que la revisión del Sexteto que ha hecho Jesús Ángel León, que suprime las repeticiones[2], ayuda a que la diferencia de calidad parezca aún mayor. Los movimientos de estas dos obras son muy largos. El Sexteto es una obra en la que la escritura de los instrumentos de cuerda es poco específica y bastante abstracta; Camarca compone para las cuerdas con un estilo no muy diferente al las voces. A pesar de esto, sigue siendo mejor obra que el Cuarteto, obra en la que su autor sí consigue escribir la parte instrumental con un estilo más idiomático, más cuartetístico.

Las partes vocales están mejor encajadas dentro de las instrumentales en el Sexteto que en el Cuarteto. El Ave María y el Sancta Maria del sexteto son secciones lentas insertadas en movimientos igualmente lentos; el Gloria del cuarteto, algo menos bueno per se que su equivalente en el Sexteto, está precedido y seguido en el primer movimiento por sendas secciones rápidas en compás ternario y modo mayor -casi a la manera de un minueto- que no tienen mucho que ver con la citada sección vocal. El cuarto tiempo del Cuarteto está mejor resuelto que el primero porque las secciones vocales son más largas, porque con ellas termina el movimiento (y el cuarteto entero) y porque el propio Alegro con fuoco con el que comienza el movimiento cohabita con las voces mejor que las secciones rápidas del primero.

Camarca será, y lo hemos dicho, director de varios coros; puede que ello tenga que ver con el hecho de que las secciones corales me parezcan mejores que las secciones instrumentales. Las partes vocales no solo están mejor escritas para coro que las instrumentales para cuerda, sino que también son más inspiradas. Aunque no siempre, Camarca tiende a componer mejor si el tempo es lento y el modo, menor (de sonoridad más triste) que cuando el ritmo es rápido y el modo, mayor (de sonoridad más alegre).

Jorge Jiménez Lafuente dice, a propósito del Camarca autor del Sexteto, que “su música parece más bien acercarse al inminente Neoclasicismo musical venidero.” No es cierto que sea inminente: el Neoclasicismo, típico del período de entreguerras, lleva implantado años y buena prueba de ello es que la obra fundacional del Neoclasicismo en música (Pulcinella, de Stravinsky) es de 1920. Sigue diciendo Jiménez: “no nos atrevemos a etiquetarlo dentro de este movimiento” (Jiménez Lafuente, 1997: 19).

Poco antes, Jiménez escribe: “puede parecernos que tenemos en nuestras manos un manuscrito renacentista, en el que la claridad, de escritura, la homofonía entre las voces y el ligero contrapunto parecen ser habituales (…) El texto de la parte del coro es litúrgico, lo que puede ayudarnos a pensar en cierta inspiración al stile antico de la partitura” (Jiménez Lafuente, 1997: 18-19). Estoy de acuerdo: el Ave María del Sexteto está escrita con un contrapunto casi renacentista y recordemos que el estilo de Palestrina y de Lasso es una de las varias influencias que experimenta Lorenzo Perosi en muchas de sus obras (Austin, 1984: 169), como sus misas. El Gloria del cuarteto recuerda un tanto, por su textura homófona, a un coral de Johann Sebastian Bach, aunque también aflora por ahí el italianismo operístico del siglo XIX.

El crítico anónimo de ABC hablaba, con respecto al Cuarteto, del “más puro clasicismo” y de una “tendencia al romanticismo, en algunos pasajes del más legítimo mendelsohnismo” (ABC, 1934: 47). Jesús Ángel León escribe, con su prosa ejemplar, acerca del “admirable Cuarteto, pleno de resonancias beethovenianas” (León, 2006: 12). Yo mismo apunté, a propósito del tercer movimiento de la Sinfonia Spagna[3], que “su instrumentación y su armonía (…) son casi las del primer romanticismo: en sus scherzi, por ejemplo, resuenan bastantes ecos de Beethoven” (Rincón, 1995: 14).

Entre las influencias de un compositor tan ecléctico como Lorenzo Perosi, William A. Austin señala, aparte de las ya citadas de Palestrina y Lasso, las de Bach, Rossini, Weber, Schubert y Liszt (Austin, 1984: 169). Dos de los compositores mayores de la segunda mitad del XVI, el que tal vez es el mejor compositor del Barroco tardío, tres románticos tempranos y un compositor del Romanticismo pleno. Todo casa con lo que hemos dicho de las dos obras que nos ocupan.

Cuando Jorge Jiménez Lafuente no se atreve a etiquetar el Sexteto de Oreste Camarca dentro del Neoclasicismo, añado yo que es porque Camarca, hombre muy religioso que disfrutaba de la amistad de varias Hijas de la Caridad y de más de una generación de canónigos, experimenta más bien la influencia de Lorenzo Perosi o de algún compositor español de la llamada generación del Motu Proprio.

Después de tratar a varios compositores españoles de esta corriente, dice Tomás Marco:

“En toda España, y singularmente en los centros religiosos y de culto más importantes, se desarrolló una amplia labor de dignificación de la música religiosa que afectó prácticamente a todos los compositores que se dedicaron a este género. Pero sería inútil pormenorizar aquí todos los compositores menores, cuya obra no circuló en su momento y se circunscribió a los lugares en que ejercían su oficio” (Marco, 1983: 110).

El principal profesor gaditano del Camarca compositor fue José María Gálvez Ruiz (1874-1939), uno de estos compositores del Motu proprio que Tomás Marco tilda de ‘menores’. Si Juan José Espinosa Guerra, en su certero resumen, no dice nada de su pertenencia a esta tendencia es porque se ciñe a contar la vida y a enumerar las obras de Gálvez, sin ahondar en su estilo. Gálvez, sacerdote, fue organista y maestro de capilla, por oposición, de la Catedral de Cádiz. También fue director de la Real Academia de Santa Cecilia de Cádiz (Espinosa Guerra, 1999: 360), en la que impartía, entre otras asignaturas, órgano, armonía y composición, de las que Camarca fue un alumno aventajado, como en todas las demás materias.

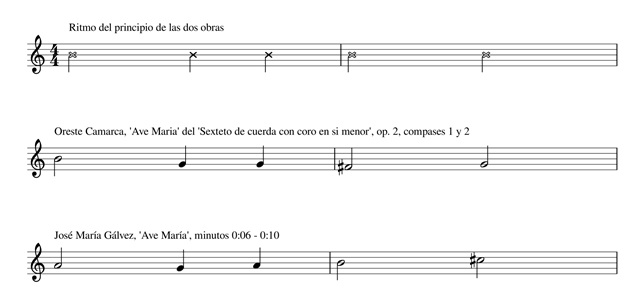

El ritmo de las cinco primeras notas del Ave María para tres voces de tiple de Gálvez es el mismo que el del motivo inicial del Ave María del Sexteto de Camarca, que dará lugar al movimiento más logrado de las dos obras que estamos estudiando; tan solo cinco figuras, teniendo en cuenta solo el ritmo, pueden constituir influencia o ser mera casualidad (Camarca, 1997: compás 107; Gálvez, 2013, minuto 00’06).

Si a algo recuerdan las secciones corales del Cuarteto y del Sexteto es a muchos números de las misas de Lorenzo Perosi, que fueron cantadas hasta la saciedad en las iglesias de Italia y de España durante la juventud y la madurez de Oreste Camarca. El coro que el italoespañol dirigirá más tarde en el Colegio “Sagrado Corazón” de Soria tenía en su repertorio al menos una misa de Lorenzo Perosi. Incluso hay un manuscrito de un Tantum Ergo a 3 voces y Fa bordon de Perosi dedicado expresamente “para la colegiata de Soria” con la fecha del 5 de abril de 1927 (Sánchez Siscart y Gonzalo López, 1992: 298) y en el Archivo Musical de la Concatedral de San Pedro de Soria (en el que también reposan varias obras religiosas de Camarca) hay seis partituras impresas de Lorenzo Perosi, de las cuales cinco son misas (Sánchez Siscart y Gonzalo López, 1992: 347-348).

En cambio, es difícil que Camarca conociera los tríos y cuartetos de cuerda de Perosi, que no tienen mucho que ver con las partes instrumentales del Cuarteto y el Sexteto de Camarca, aunque unos y otras se mueven dentro de un marco tonal parecido. Tanto en sus misas como en su música de cámara, las melodías del compositor de Tortona son más fácilmente reconocibles y la forma de sus movimientos, más clara que la de las dos obras citadas del músico de Ascoli Satriano.

Camarca terminó sus estudios de composición con José María Gálvez en 1924; tan solo un año después, en 1925, empezó a componer el Sexteto y, en 1927, el Cuarteto. El músico italosoriano desarrolló su propio estilo a partir del bagaje que le proporcionó Gálvez, de las músicas que escuchó y de las partituras que pudo haber estudiado hasta ese momento.

Tomás Marco, que llama ‘generación’ a los compositores españoles que se ha querido amparar bajo el paraguas del Motu proprio, dice: “se habrá observado también que por cronología de nacimiento hemos aunado a varias generaciones” (Marco, 1983: 110). El primer compositor que cita Marco es Arturo Saco del Valle (1869-1932), mayor que José María Gálvez; el penúltimo que menciona es Valentín Ruiz Aznar (1902-1972), más joven que Camarca (Marco, 1983: 105-110).

Por edad, Camarca podría pertenecer a esta ‘generación’ del Motu proprio, pero hay varios hechos que impiden adscribirlo a ella: en primer lugar, por muy religioso que fuera, era seglar. En segundo lugar, sus obras religiosas son obras menores dentro de su catálogo[4],. Por último, el Cuarteto y el Sexteto no son música sacra, por mucho que lo sea el texto de las partes vocales. Pero lo que nadie nos quita es la influencia en las dos obras que nos ocupan de los compositores españoles del Motu Proprio y, de forma más fácilmente demostrable, de las misas de su mentor Lorenzo Perosi.

[1] Las palabras Motu proprio hacen referencia a un tipo de documento papal distinto de las encíclicas o de las exhortaciones apostólicas. Es curioso que esa designación genérica haya dado nombre en música al Motu proprio concreto que trata sobre música.

[2] La revisión que hizo Jesús Ángel León del Sexteto de Camarca suprime repeticiones, corrige algunos errores y transcribe las partes de sexteto para orquesta de cámara. En el disco de 2006 con las dos obras que nos ocupan dirigidas por David Guindano y por Diego Gil Arbizu, se utiliza la revisión de León del Sexteto pero con la instrumentación original para seis instrumentos.

[3] El tercer movimiento de la Sinfonia Spagna, de Camarca, está nombrado solo por la indicación de tempo y está influido tanto por los scherzi beethovenianos como por los zapateados flamencos. A Camarca le gustaba mucho Andalucía, sobre todo Sevilla.

[4] Son ejemplos de estas obras breves el Himno a San Saturio, los dos Gozos dedicados a San Saturio (Gloria a ti, Saturio penitente y Venturosos Numantinos), el motete Al gran numantino, dos motetes llamados Con himnos jubilantes, un Ave María para coro, órgano y cuarteto de cuerda y el Himno del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (Sánchez Siscart y Gonzalo López, 1992, 133-135; Delgado Encabo, 2006: 6-7). Desconocemos si esta Ave María es una obra distinta o un arreglo del Ave María del Sexteto: sí sabemos que Camarca adaptó esta última para coro de voces blancas y que fue cantada por el Coro del Colegio ‘Sagrado Corazón’, de Soria.

Bibliografía:

Fuentes impresas

ALBRECHT, Otto E., 1980, “Philadelphia” en Sadie, Stanley, ed. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Macmillan, vol. 14. p. 621-625.

AUSTIN, William W. , 1984, La música en el siglo XX, I, Madrid, Taurus, pp. 168-169.

DELGADO ENCABO, Javier, 2006, “Oreste Camarca: resumen biográfico”, en el cuadernillo que acompaña al disco Oreste Camarca: monográfico de la obra de Cámara por el Suggia Ensemble y la Coral de Cámara de Pamplona, Madrid, Banco de Sonido BS 061 CD, pp. 5-9.

ESPINOSA GUERRA, Juan José, 1999, “Gálvez Ruiz, José María”, en CASARES RODICIO, Emilio, dir., Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Vol. 5, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, p. 360.

GARCÍA REDONDO, Francisca, 1983, La música en Soria, Soria, Edición de la autora, pp. 85-88.

JIMÉNEZ LAFUENTE, Jorge, 1997, “O. Camarca: Sexteto con coro, op. 2 (1927)”, Notas al programa de la V edición del Otoño Musical Soriano, Soria, Ayuntamiento, 18-19.

LEÓN, Jesús Ángel, 2006, comentario sin título en el cuadernillo que acompaña al disco Oreste Camarca: monográfico de la obra de Cámara por el Suggia Ensemble y la Coral de Cámara de Pamplona, Madrid, Banco de Sonido BS 061 CD, 11-12.

MARCO, Tomás, 1983, Historia de la música española 6. Siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, pp. 103-112.

RINCÓN, José del, 1995, “Oreste Camarca (1895-1992), Scherzo de la Sinfonía en la menor” , Notas al programa de la III edición del Otoño Musical Soriano, Soria, Ayuntamiento, 14.

SÁNCHEZ SISCART, M.ª Montserrat y GONZALO LÓPEZ, Jesús, 1992, Catálogo del Archivo Musical de la Concatedral de San Pedro Apóstol de Soria, Soria, Caja Salamanca y Soria, pp. 133-135.

Páginas web:

University of Pennsylvania, sin fecha, Philadelphia Area Archives, Kislak Center for specials Collections and rare books anda manuscripts, Musical Fund Society of Philadelphia records, https://findingaids.library.upenn.edu/records/UPENN_RBML_PUSP.MS.COLL.90

Periódicos alojados en hemerotecas digitales

Anónimo, 1934, «Informaciones musicales: Oreste Camarca, en el Círculo de Bellas Artes», ABC, 15 de junio, p. 47, en

Gómez, Julio, 1934, “De música: Oreste Camarca de Blasio”, El Liberal, n.º 19838, 22 de junio, p. 2, en

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=a5799900-58a0-461b-8e94-4fe625b9140a&page=2

SUBIRÁ, José, 1934, “Ecos filarmónicos: Evocación histórico-musical. Recitales y conciertos”, El Socialista n.º 7915, 17 de junio, p. 4, en https://fpabloiglesias.es/wp-content/uploads/hemeroteca/ElSocialista/1934/6-1934/7915.pdf

TURINA, Joaquín, 1934, “Concierto de Camarca”, El Debate, 7658, 15 de junio, p. 6, en https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2001110781&interno=S

Partituras, discos y música difundida en plataformas:

CAMARCA, Oreste, 1997, Sexteto de cuerda con coro, op. 2 (1927), Jesús Ángel León, revisor. [Partitura inédita.]

CAMARCA, Oreste, 2006, Oreste Camarca: monográfico de la obra de Cámara, Coral de Cámara de Pamplona y Suggia Ensemble, David Guindano, director, Madrid, Banco de Sonido BS 061 CD. [Disco compacto.]

GÁLVEZ, José María, 2013, Ave María (a tres voces blancas), Conjunto Vocal Virelay, Jorge E. García Ortega, director, en https://youtu.be/Im0yVgCWvEU?feature=shared

Fuente: educational EVIDENCE

Derechos: Creative Commons