- Libros

- 27 de octubre de 2025

- Sin Comentarios

- 10 minutos de lectura

Connecting Neuroscience with Education. Critical Considerations

Gratis PDF en abierto: https://brill.com/display/title/72599

¿Neurociencia en el aula?

.

Publicado en abierto un nuevo manual de la UNESCO sobre la conexión de la neurociencia con la educación, con el que aprender qué es la educación basada en pruebas científicas, desmontar edumitos y combatir la pseudociencia educativa.

En un panorama educativo con la pseudociencia en auge, hay confusión entre muchos docentes sobre qué metodologías están basadas realmente en evidencias científicas, y no en las ‘evidencias’ de los vendedores de humo de turno. Pululan también en las redes sociales, y por los pasillos de los centros educativos, algunas leyendas urbanas sobre la denominada ‘neuroeducación’ y ‘neuro-hacks‘ dudosos procedentes de la Inteligencia Artificial (IA) generativa. Por eso, la aparición del volumen del International Bureau of Education de la UNESCO «Connecting Neuroscience with Education: Critical Considerations» emerge como un antídoto intelectual imprescindible. Este breve manual, en acceso abierto, cortesía y fruto del esfuerzo de síntesis de Donna Coch y David Daniel, no busca imponer recetas, sino desarrollar el músculo crítico del profesorado. Para empezar, y no es baladí, es gratis su versión digital. Sospechen de los que se pretenden lucrar de sus inseguridades en el aula.

La misión de Coch y Daniel es clara: dotar a los docentes —desde preescolar hasta la universidad— de las herramientas científicas necesarias para discernir entre la evidencia sólida y los meros ‘edumitos’ que, como bien definió Héctor Ruiz (2023), campan a sus anchas en las aulas y, por desgracia, suelen distorsionar la práctica educativa e impactar en la educación de nuestros jóvenes. Va por barrios, pero el profesorado no se libra de ideologías perversas ni de pseudociencias o pseudotecnologías (Bunge, 2013; 2019), es decir, de ciencias o tecnologías que se exponen como contrastadas, verdaderas y justificadas, cuando no lo son. O que se presentan para resolver problemas inventados o inexistentes, cuando no creados por los mismos que nos venden luego la solución. Un clásico.

Y, por favor, no me actúen de zombies morales, que diría Carissa Véliz (2021), por el hecho de que la obra esté en inglés: en la era de la IA, pedir una traducción en la lengua vernácula que prefieran es pan comido. Su valor reside en su enfoque práctico: enseñar cómo pensar sobre la investigación educativa, más que simplemente dictar lo que se debe pensar. Pero comprender implica esfuerzo: para empezar, leer en una lengua que no es la suya o traducir mediante alguna tecnología; releer si hace falta, y luego reflexionar, evocar y poner en práctica para entender.

Alfabetización científica como herramienta para la trinchera educativa

Si van justos de tiempo, quédense con la lectura del primer capítulo: «Using Research Evidence Concepts Relevant to Educators«. Deberían leerlo aquellos que, incluso desde la academia, ignoran la investigación científica en educación. No les interesará a los promulgadores de bulos, ni a los que retuercen argumentos en su provecho y difunden falacias. La ciencia posee limitaciones, pero sin ella la enseñanza queda a merced del chamanismo, del coaching, de la autoayuda (Delgado, 2014) o del abrazo de árboles.

Coch y Daniel explican cómo los años de experiencia profesional generan modelos mentales profundos y operativos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos modelos, aunque esenciales en la heurística humana, son propensos a sesgos como la perseverancia de creencias, las falacias lógicas o el sesgo de confirmación. Daniel Kahneman (2011) lo explicó profusamente al definir de forma divulgativa (y simplificada, como reconoció el propio premio Nobel) los sistemas 1 (intuitivo) y 2 (racional) con los que opera nuestro cerebro habitualmente. En la práctica, esto significa que el docente, sin querer ni ser a menudo consciente de ello, ignora las evidencias que contradicen sus métodos, permitiendo que algunas ideas falsas, o neuromitos, se enquisten en su aula. La autocrítica exige una complejidad extrema cuando no tenemos tiempo para pensar, atrapados en la vorágine cotidiana.

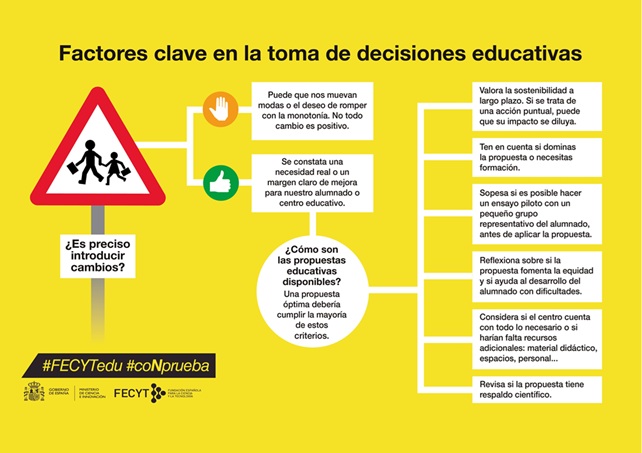

Adoptar una praxis basada en la evidencia científica es un estándar de calidad que en otros campos, como la medicina, es obligatorio. Véase la campaña ConPrueba del Gobierno de España. En educación debería serlo también. Deberíamos reflexionar, en general, antes de abrazar metodologías o cambios sin fundamento (figura 1). Por otra parte, la inspección educativa debería actuar cuando prácticas pseudocientíficas entren en las aulas y dañen el futuro de los estudiantes. Porque, en el mejor de los casos, ‘solo’ les harán perder su precioso tiempo. Pero el tiempo es oro.

¿Y cómo saber si una propuesta posee respaldo científico? Para ello, los docentes deben saber distinguir, pongamos por caso, entre estudios correlacionales (que sugieren una mera relación entre variables, correlación no implica causalidad), estudios cuasi-experimentales y, aquellos fundamentales, los estudios experimentales, como los ensayos controlados aleatorizados. Comprender el papel de la replicabilidad de un estudio, del grupo de control y la validez metodológica, permite al docente dejar de ser un consumidor pasivo de información para convertirse en un evaluador crítico de las teorías y de la investigación educativa (Ruiz, 2020). Le dará el poder de, llegado el caso, saber que una metodología posee respaldo suficiente como para intentar aplicarla con profesionalidad y ética, o de levantarse y marcharse de alguna formación poco rigurosa que tal vez le ha sugerido un equipo directivo inepto o la propia administración.

En esencia, el objetivo de este breve libro es provocar un cambio conceptual que permita al profesorado integrar la ciencia en sus modelos mentales, haciendo de la enseñanza una disciplina informada, autocrítica y a la par flexible. No les avanzo más páginas porque, ciertamente, es mucho mejor que descubran paso a paso, sin prisa pero sin pausa, las consideraciones críticas que han desgranado Coch y Daniel (2025) sobre el impacto de la neurociencia en la educación.Docentes, no se conformen con lo que les cuenten determinados influencers o futbolistas que usan gafas de sol de colores sobre neurociencias: sean autónomos, aprendan a discernir ustedes mismos la realidad científica de la fantasía. En un mundo de sobreinformación donde se prometen atajos y soluciones mágicas a la complejidad del arte (y la ciencia) de enseñar, un acto de rebeldía y profesionalismo es la adopción del método científico. No se trata de eliminar la pasión o las emociones en el aula, sino de blindar su vocación y su oficio mediante la prueba. Dejen de ser espectadores o receptores pasivos de modas pedagógicas: desmonten los edumitos, sean activos y beligerantes contra el pensamiento mágico, y reclamen su lugar como intelectuales relevantes en la vida de sus estudiantes. Porque el espíritu crítico de sus alumnos depende también del fomento del suyo propio.

Título: Connecting Neuroscience with Education. Critical Considerations

Autores: Donna Coch & David B. Daniel

ISBN: 978-90-04-73531-6

Editorial: De Gruyter Brill / UNESCO IBE

Idioma: Inglés

Número de páginas: 80 páginas

Fecha de publicación: octubre de 2025

Web (gratis PDF en abierto): https://brill.com/display/title/72599

Referencias:

Bunge, M. (2013). Pseudociencia e ideología. Laetoli: Pamplona.

Bunge, M. (2019). Filosofia de la tecnologia. IEC-UPC: Barcelona.

Coch, D. y Daniel, D. B. (2025). Connecting Neuroscience with Education: Critical Considerations. UNESCO IBE /Brill. https://brill.com/display/title/72599

Delgado, E. (2014). Los libros de autoayuda, ¡vaya timo! Laetoli: Pamplona.

Kahneman, D. (2011). Pensar rápido, pensar despacio. Debate: Barcelona.

Ruiz Martín, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Graó-ISTF: Barcelona.

Ruiz Martín, H. (2023). Edumitos. ISTF: Barcelona.

Véliz, C. (2021). Moral zombies: why algorithms are not moral agents. AI & Society, 36(2), 487-497.

Fuente: educational EVIDENCE

Derechos: Creative Commons