- Economía

- 15 de octubre de 2025

- 1 Comment

- 24 minutos de lectura

Tres veces rebelde: la educación como motor de progreso económico y de igualdad para las mujeres

Pintura del poema “Divisa” de Maria Mercè Marçal, en las paredes del Institut Pere Calders de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). / Foto: Aurora Trigo.

“Al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer, / de clase baja y nación oprimida. / Y el turbio azul de ser por tres veces rebelde”.

Estos versos de María Mercè Marçal resuenan con fuerza en la vida de muchas mujeres que enfrentan cada día múltiples capas de discriminación en el ámbito laboral. Ser mujer, lejos de protegernos, nos sitúa en una posición de vulnerabilidad dentro de un sistema que perpetúa desigualdades. Afortunadamente, la educación constituye, en todas las sociedades, el mecanismo más poderoso para romper los círculos de pobreza y desigualdad. En el caso de las mujeres, no solo abre las puertas a mejores empleos y mayores ingresos, sino que también transforma estructuras sociales profundamente arraigadas. Aún hoy, las mujeres perciben salarios sistemáticamente inferiores a los de los hombres en todo el mundo, y las tasas de pobreza femenina continúan siendo más elevadas, especialmente en contextos donde el acceso a la educación se ve limitado (ONU Mujeres, 2023).

La hipótesis que guía este trabajo es clara: invertir en educación es invertir en igualdad, dado que la brecha salarial y de oportunidades que afecta a las mujeres puede reducirse significativamente mediante el acceso a una formación de calidad.

La importancia de la educación en la renta futura de las personas

La teoría económica ha demostrado repetidamente que la educación es uno de los factores más influyentes en la determinación de los ingresos individuales. La teoría del capital humano, formulada por economistas como Becker (1964) y Mincer (1974), sostiene que la formación incrementa la productividad de las personas, lo que se traduce en mayores salarios a lo largo de la vida laboral.

El concepto de “retorno de la educación” se ha convertido en uno de los indicadores más utilizados en economía de la educación para cuantificar los beneficios individuales de la inversión en capital humano. Según Psacharopoulos y Patrinos (2018), cada año adicional de escolarización se asocia, en promedio, con un incremento 8% al 10% en los ingresos futuros. Este resultado, corroborado en múltiples contextos y con diferentes metodologías, subraya que la educación no solo constituye un derecho fundamental, sino también una de las inversiones más rentables tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Los mismos autores señalan que, en promedio, las mujeres siguen presentando tasas de retorno privadas iguales o incluso algo superiores a las de los hombres (esto es, cada año adicional de escolaridad tiende a traducirse en un incremento porcentual del salario similar o mayor para mujeres). Además, la formación tiene otros muchos efectos indirectos: reduce la probabilidad de desempleo, amplía competencias cognitivas y no cognitivas y facilita la adaptación a un mercado laboral en constante cambio (OCDE, 2021).

Para las mujeres, estas dinámicas son aún más determinantes. En sociedades donde la discriminación salarial persiste, contar con una mayor cualificación permite acceder a sectores menos feminizados y con salarios más altos (Banco Mundial, 2018).

Aun cuando las mujeres obtienen retornos similares o mayores de los estudios, sigue existiendo una importante brecha salarial de género. Para explicar esta diferencia, la literatura se centra en tres aspectos clave::

- Segregación ocupacional y elección de campo: las mujeres tienden a concentrarse en ramas y sectores peor remunerados. Es decir, incluso con el mismo nivel educativo, la trayectoria profesional influye fuertemente en los ingresos futuros. Así, existe una desvalorización de los campos dominados por mujeres. No solo es que los trabajos sean “menos pagos” por el mercado, sino que las mujeres se concentran en mayor medida en campos de estudio y sectores feminizados que suelen estar peor remunerados —como la educación, el trabajo social o determinados ámbitos de la salud— lo que limita la plena materialización de los retornos educativos (Seehuus & Strømme, 2025).

- Interrupciones de carrera y trabajo a tiempo parcial: las diferencias en la participación laboral a lo largo de la vida (maternidad, cuidadores de familia) reducen los ingresos futuros de las mujeres. Estudios que analizan retornos a lo largo de la vida encuentran que, en algunos casos, las mujeres muestran beneficios más altos por la educación recibida si se considera el total de su vida laboral, pero las interrupciones de su carrera por razones familiares atenúan ese beneficio (Tamborini & Sakamoto A, 2015)

- Discriminación salarial y prácticas empresariales: incluso para niveles de educación similares y ocupaciones comparables, persisten brechas salariales debidas a prácticas de remuneración, ascenso y negociación discriminatorias. Informes de la OCDE (2022) documentan que, pese a las mejoras en educación, la brecha salarial por género persiste en muchos países por razones de discriminación de sexo.

Lo anterior significa que invertir en educación puede reducir parte de la brecha salarial, al permitir que las mujeres aumenten sus ingresos en mayor proporción que los hombres cuando acceden a estudios superiores. Aunque existe segregación por campos y, lamentablemente, continúa habiendo discriminación, la inversión en políticas educativas puede facilitar el acceso de las mujeres a ramas de alto retorno económico como las finanzas, la tecnología, los puestos directivos, el sector energético o las telecomunicaciones. Esto requiere no solo aumentar el nivel de estudios, sino también incentivar la diversificación de elecciones educativas y combatir los sesgos de género en la orientación académica y laboral.

Comparativa internacional: pobreza femenina y tasas de analfabetismo femenino

La relación entre educación y pobreza se evidencia con claridad en las estadísticas internacionales. Según la UNESCO (2023), aún existen 773 millones de adultos analfabetos en el mundo, de los cuales dos tercios son mujeres. Esta disparidad educativa se traduce en desigualdades económicas profundas: las mujeres representan el 70% de la población mundial en situación de pobreza extrema (ONU Mujeres, 2023).

En África subsahariana, las niñas tienen 2,5 veces más probabilidades que los niños de no asistir a la escuela (UNICEF, 2022). En Asia meridional, las tasas de matrimonio infantil siguen correlacionadas con la falta de acceso a la educación secundaria. Estas carencias reducen la participación laboral femenina y perpetúan el círculo de pobreza (Banco Mundial, 2018).

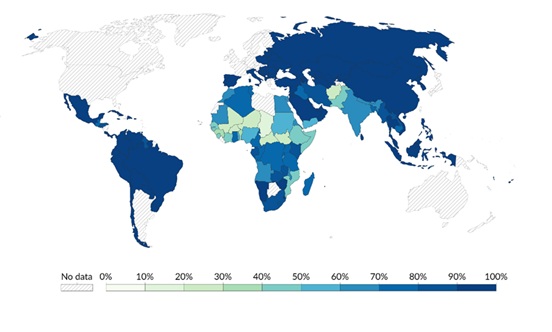

Porcentaje de mujeres mayores de 15 años que pueden leer y escribir, 2023

En el mapa anterior se muestran las regiones del mundo que presentan menor alfabetización femenina, como África subsahariana o algunas zonas del sur de Asia, lo que coincide con niveles muy altos de pobreza, confirmando la conexión estrecha entre educación de las mujeres y desarrollo económico. Sin embargo, los países que han invertido en educación femenina muestran avances notables.

Más allá del vínculo básico entre alfabetización y pobreza, la educación representa una de las estrategias más eficaces para elevar los ingresos femeninos y reducir las brechas de género en el mercado laboral. Corea del Sur, por ejemplo, logró un crecimiento económico sostenido en gran medida gracias a la escolarización universal, incluida la educación de las mujeres, lo que permitió incrementar su participación en la educación superior y en la fuerza laboral (OCDE, 2021). Sin embargo, alcanzar la igualdad de oportunidades educativas no garantiza automáticamente la igualdad de ingresos. La persistencia de esta segregación educativa y ocupacional, sumada a las interrupciones de carrera y a la discriminación salarial, explica por qué la brecha salarial persiste incluso en contextos donde las mujeres han alcanzado mayores niveles educativos que los hombres (OCDE, 2022).

¿Por qué la educación es importante para una mujer?

La inversión en educación femenina sigue siendo decisiva para reducir la pobreza y avanzar hacia la equidad económica. Una mayor escolarización de las mujeres amplía sus posibilidades de acceder a empleos formales, mejora su poder de negociación en el hogar y en el mercado laboral, y genera externalidades positivas para el conjunto de la sociedad: mayor productividad, mejor salud infantil y un incremento sostenido del crecimiento económico (Banco Mundial, 2018). En consecuencia, la reducción de la brecha salarial requiere una estrategia dual: por un lado, garantizar el acceso equitativo de niñas y mujeres a todos los niveles y campos educativos; por otro, implementar políticas laborales y sociales que permitan que los retornos de esa inversión educativa se traduzcan efectivamente en igualdad de ingresos.

Invertir en la educación de las mujeres tiene un efecto multiplicador. No solo incrementa los ingresos individuales, sino que mejora la salud, la nutrición y el bienestar de las familias. Una madre alfabetizada tiene un 50% más de probabilidades de vacunar a sus hijos, y la tasa de mortalidad infantil disminuye significativamente cuando las mujeres acceden a la educación primaria y secundaria (UNESCO, 2023). Además, la educación reduce la dependencia económica de las mujeres respecto a sus parejas, lo que incrementa su autonomía personal y su capacidad de decisión en el ámbito familiar y comunitario (ONU Mujeres, 2023). Desde un punto de vista macroeconómico, el Banco Mundial (2018) estima que cerrar la brecha educativa de género podría aumentar el PIB per cápita global en un 20% a largo plazo.

La educación de las mujeres también está estrechamente ligada a la participación política y social. Las mujeres con estudios superiores tienen más probabilidades de ocupar cargos de liderazgo, lo que contribuye a transformar instituciones y a promover sociedades más inclusivas (OCDE, 2021). Además, las mujeres educadas participan con más frecuencia en el mercado laboral formal y acceden a empleos de mayor productividad, lo que contribuye no solo a sus ingresos personales, sino también a una base fiscal más amplia y a un crecimiento económico más sostenible (OCDE, 2022). En términos sociales, la educación fortalece el capital cívico: las mujeres con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de involucrarse en asociaciones comunitarias, participar en procesos electorales y exigir rendición de cuentas a los poderes públicos, reforzando así la gobernanza democrática.

Asimismo, distintos estudios muestran que el acceso femenino a la educación fomenta una mayor inversión en la escolarización de los hijos e hijas, creando un círculo virtuoso de movilidad social intergeneracional. En contextos rurales y en países de bajos ingresos, la escolarización de niñas y adolescentes se asocia también con una reducción del matrimonio infantil y de la maternidad precoz, factores que a menudo limitan de manera irreversible las oportunidades vitales y profesionales de las mujeres (UNICEF, 2022). En conjunto, estas evidencias confirman que invertir en la educación de las mujeres no es únicamente una medida de justicia social, sino también una estrategia central de desarrollo humano y económico de alcance global.

Situación en España: pobreza femenina y nivel de estudios

España presenta una paradoja educativa y laboral muy característica de las economías mediterráneas: las mujeres han superado ampliamente a los hombres en formación académica, pero esta ventaja no se traduce en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo ni en una equiparación salarial. Por un lado, el nivel educativo de las mujeres ha crecido notablemente en las últimas décadas En 2024, el 57% de los titulados universitarios eran mujeres. Además, las mujeres tienen una tasa de abandono escolar temprano (15,2%) inferior a la de los hombres (18,5%) (INE, 2024).

Este alto nivel de capital humano sitúa a España por encima de la media de la UE en logro educativo femenino. Sin embargo, esta cualificación choca frontalmente con la realidad del mercado laboral. La brecha salarial de género persiste: las mujeres cobran, de media, entre un 18% y un 20% menos que los hombres (INE, 2023).

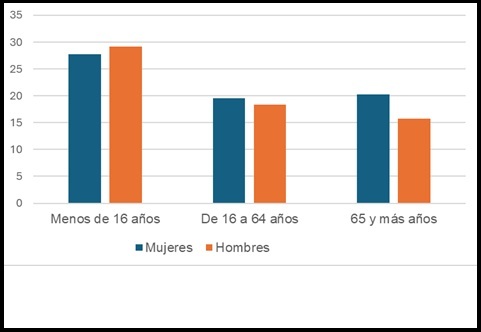

Además, en España, el riesgo de pobreza es superior en las mujeres mayores de 16 años, tal y como se observa en el gráfico 2.

Como se aprecia en el gráfico 1, el riesgo de pobreza y exclusión social es superior en las mujeres en casi todos los grupos de edad, especialmente a partir de los 16 años. Esta vulnerabilidad se agudiza en determinados colectivos:

- Hogares monoparentales: El 82% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer. Este grupo presenta una tasa de riesgo de pobreza del 49% (Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), 2024).

- Mujeres mayores: Un estudio de “Análisis de la brecha de género en las pensiones” del Instituto de las Mujeres (2025) reporta que a enero de 2025 la pensión media mensual de los hombres era 1.564,53 € y la de las mujeres 1.071,76 €, lo que da una brecha del 31 %

- Desempleo de larga duración: En España, las mujeres representan alrededor del 56 % de las personas en desempleo de larga duración, lo que evidencia mayores dificultades para su reinserción laboral (Fundación Adecco, 2025).

Las causas de esta brecha de género pueden explicarse por las mismas razones enumeradas en el apartado 2: las mujeres españolas se concentran en sectores económicos y profesiones peor remuneradas y más feminizadas (educación, sanidad, cuidados, administración). Además, existe el llamado “techo de cristal” que hace que, a pesar de su alta formación, las mujeres españolas estén infrarrepresentadas en los puestos de alta dirección. Solo un 12% de los puestos en consejos de administración de las empresas del IBEX 35 están ocupados por mujeres. En la Administración Pública, aunque representan el 55% del total de empleados públicos, su presencia en los puestos directivos superiores no alcanza el 40% (Grant Thornton, 2025). Por otro lado, existe en España una especial asimetría en la asunción de las responsabilidades domésticas y de cuidado de familiares. Las mujeres dedican de media 2 horas más al día que los hombres a trabajos no remunerados (INE 2023b). Esto fuerza a muchas a optar por el trabajo a tiempo parcial: una de cada cuatro mujeres empleadas trabaja a tiempo parcial, frente a uno de cada diez hombres. Muchas de estas jornadas reducidas son involuntarias y suponen una merma salarial y en la cotización para pensiones futuras.

El caso de Cataluña: un espejo de las desigualdades nacionales

Cataluña, como comunidad autónoma con el segundo PIB más alto de España, actúa como un espejo que refleja y, en algunos aspectos, amplifica las desigualdades de género presentes en el conjunto del país. Los datos del Idescat (2024) y del Ayuntamiento de Barcelona (2024) confirman que la brecha salarial en la región ronda los 6.500 euros anuales, ligeramente por encima de la media nacional. Esta diferencia se acentúa en las franjas de edad en las que las responsabilidades familiares recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, evidenciando cómo los roles de género tradicionales continúan condicionando las trayectorias laborales y económicas.

La feminización de la pobreza es un fenómeno particularmente documentado en el contexto catalán. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) en Cataluña fue del 24,0% en 2024. Al desagregar por sexo, se observa que las mujeres presentan una tasa ligeramente superior (24,6%) frente a los hombres (23,3%) (Idescat, 2024). No obstante, estas cifras regionales esconden realidades urbanas más crudas: el informe del Ayuntamiento de Barcelona (2024) sitúa el riesgo de pobreza femenina en la ciudad en torno al 40,5%, frente al 29% de los hombres, un dato alarmante que subraya la intensificación de la vulnerabilidad en entornos metropolitanos.

Esta vulnerabilidad se agudiza en los hogares monoparentales, el 80% de los cuales están encabezados por mujeres (Ayuntamiento de Barcelona, 2024). Estos hogares no solo enfrentan mayores dificultades económicas, sino también una sobrecarga de trabajo no remunerado que limita su capacidad para acceder a empleos a tiempo completo o para promocionar profesionalmente.

Al igual que en el resto de España, en Cataluña persiste la subutilización del capital humano femenino. Aunque la comunidad autónoma registra tasas de sobrecualificación inferiores a la media nacional (en torno al 15-16%), un número significativo de mujeres graduadas terminan ocupando puestos de trabajo por debajo de su nivel de formación. Esta disparidad no solo representa una pérdida de talento, sino que frena la productividad regional y limita el potencial de innovación de la economía catalana.

La segregación ocupacional también se manifiesta con claridad: las mujeres catalanas se concentran en sectores como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que, a pesar de su alto valor social, están sistemáticamente menos valorados económicamente. Por el contrario, su presencia sigue siendo minoritaria en ámbitos como la tecnología, la ingeniería o los puestos directivos, donde la remuneración es significativamente más alta.

En conclusión, el caso de Cataluña demuestra que el avance educativo de las mujeres es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar la igualdad económica. Se requiere un abordaje integral que combine políticas educativas con reformas laborales profundas, fiscalidad de género, un sistema de cuidados robusto y público, y la erradicación de los sesgos culturales que perpetúan la segregación ocupacional y el techo de cristal. Solo así podrá traducirse el capital humano femenino en una auténtica igualdad de oportunidades y resultados.

Conclusiones: consejos de política económica y educativa

La evidencia es contundente: la educación es el instrumento más eficaz para reducir la pobreza femenina y cerrar la brecha de género en los ingresos. Sin embargo, su potencial solo se despliega plenamente si va acompañado de políticas económicas y sociales coherentes.

Algunas recomendaciones clave serían:

- Universalizar el acceso a la educación secundaria y superior para las mujeres, especialmente en países en desarrollo.

- Impulsar políticas activas de empleo con perspectiva de género, que fomenten la inserción de mujeres en sectores de alta remuneración y en carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

- Reforzar la conciliación laboral y familiar, garantizando servicios públicos de cuidados que permitan a las mujeres participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral.

- Combatir la brecha salarial mediante auditorías retributivas y mecanismos sancionadores en las empresas que discriminen.

- Promover referentes femeninos en la educación y la investigación, para incentivar la participación de las jóvenes en todos los ámbitos profesionales.

En conclusión, la educación no es únicamente un derecho humano fundamental, sino la palanca que puede transformar la realidad económica y social de las mujeres en el mundo. Reducir la brecha de género pasa necesariamente por garantizar igualdad de oportunidades educativas.

María-Mercè Marçal nos recordó que nacer mujer, de clase trabajadora y en una nación oprimida es ser “tres veces rebelde”. Esa rebeldía no es solo individual, sino histórica y colectiva. Y es ahí donde la educación adquiere todo su poder transformador: constituye el instrumento que permite romper con los determinismos sociales y abrir horizontes de igualdad real. Como señaló Nelson Mandela, “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. Garantizar que también las mujeres tengan acceso a esa arma no es un acto de benevolencia, sino una condición imprescindible para el progreso económico, social y democrático de cualquier país.

Referencias:

- Ayuntamiento de Barcelona. (2024). El género en cifras: condiciones de vida de las mujeres en Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

- Banco Mundial. (2018). Women, Business and the Law 2018. Washington, DC: World Bank.

- Becker, G. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.

- Fundación Adecco (2025). El número de desempleados de larga duración alcanza su valor mínimo en 15 años, pero castiga especialmente a las mujeres y a los mayores de 50 años. https://fundacionadecco.org/notas-de-prensa/el-numero-de-desempleados-de-larga-duracion-alcanza-su-valor-minimo-en-15-anos-pero-castiga-especialmente-a-las-mujeres-y-a-los-mayores-de-50-anos/

- Grand Thorton (2025). Informe Women in Business 2025. https://www.grantthornton.es/perspectivas/women-in-business/2025/

- INE. (2023). Encuesta de Estructura Salarial 2022. Instituto Nacional de Estadística.

- INE (2023b). Encuesta de Empleo del Tiempo (EET). Instituto Nacional de Estadística.

- INE. (2024). Estadísticas de educación y formación. Instituto Nacional de Estadística.

- INE (2025). Encuesta de condiciones de vida. Instituto Nacional de Estadística.

- Instituto de las Mujeres. (2025). Análisis de la brecha de género en las pensiones. Ministerio de Igualdad. www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEstudiosInvestigacion/docs/Estudios/analisis_brecha_genero_pensiones_246p.pdf

- Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings. New York: Columbia University Press.

- OCDE (2021). Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

- OCDE (2022). Same skills, different pay. Tackling gender inequalities at firm level. OECD, Paris, www.oecd.org/gender/same-skills-different-pay-2022.pdf

- ONU Mujeres. (2023). Progress of the World’s Women 2023. Nueva York: ONU Mujeres.

- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: a decennial review of the global literature. Education Economics, 26(5), 445-458.

- Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). (2024). El Estado de la Pobreza en España. Informe AROPE 2024: pobreza ciclo vital. EAPN-ES. https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2024_completo.pdf

- Seehuus, S., & Strømme, T. B. (2025). Gendered Returns to Education: The Association between Educational Attainment, Gender Composition in Field of Study and Income. Sociology, 59(3), 503-523.

- Tamborini CR, Kim C, Sakamoto A (2015). Education and Lifetime Earnings in the United States. Demography. Aug;52(4):1383-407

- UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023. París: UNESCO.

- UNICEF. (2022). The State of the World’s Children 2022. Nueva York: UNICEF.

· World Bank (2025). World Development Indicators. World Bank. Acceso el 02-09-2025 en https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.FE.ZS

Fuente: educational EVIDENCE

Derechos: Creative Commons

1 Comments

Enhorabuena por un artículo tan conciso, tan real y tan completo.