- Humanidades

- 25 de septiembre de 2025

- Sin Comentarios

- 9 minutos de lectura

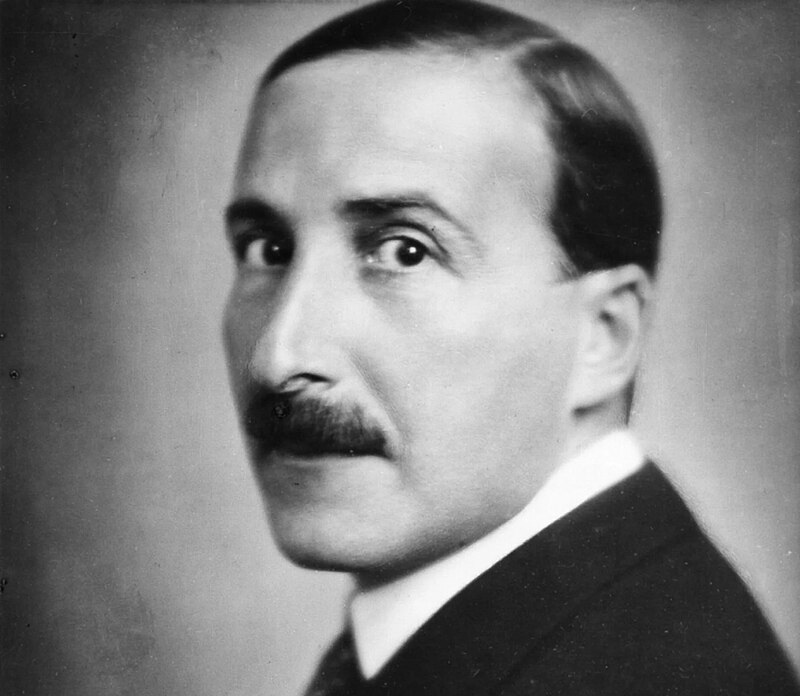

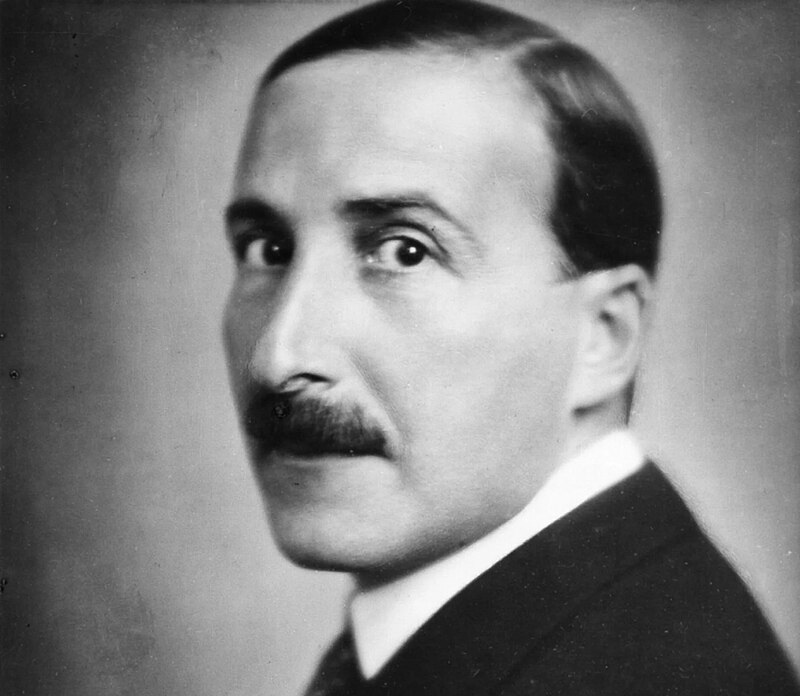

Stefan Zweig en Moscú

Stefan Zweig en Moscú

Stefan Zweig fue invitado a la Unión Soviética en septiembre de 1928, para participar en los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Lev Tolstoi. Aduvo por allí dos semanas y escribió un libro muy admirativo. Lo que más le gustó fue el ambiente cultural que percibió en todos los rincones del país. A vuelapluma, en el preludio de su cuaderno de notas, Zweig escribía: “Unas líneas a toda prisa. Hoy he estado en el Museo Dostoyevski, el magnífico museo histórico, he intervenido en la apertura de la Casa de Tolstoi (mi libro sobre Tolstoi se vende en todas las esquinas por 25 kopeks y es voceado como “La Hora” por los vendedores ambulantes). Por la tarde he estado en casa de Boris Pilniak donde había mucha gente rusa; luego he ido a los anticuarios y me he paseado en coche por las calles. A última hora he ido a la ópera a oír Eugen Oneguin y ahora, a las doce, salgo para Tula, donde llegaré mañana miércoles a las seis. Luego saldré para Yásnaia Poliana, y por la noche nuevamente tomaré el coche cama para el regreso”.

Zweig no paró de moverse: para su primer jueves en tierra rusa tenía programadas diez visitas y cuatro museos. Entre esas recepciones estaba la de Gorki, que hasta los años treinta ejerció como una especie de embajador para todos los escritores célebres que invitaba el gobierno. Para el domingo, viaje a Leningrado, invitado por su editor. ¡Cómo no amar ciudades en las que vocean tu libro por las esquinas y en las que eres tratado con la máxima consideración! Pero el secreto de este éxito se podría encontrar en el momento justo en el que llegó el escritor a Moscú: en 1928 aún eran muy visibles los beneficios de la Nueva Política Económica diseñada por Lenin, a Anatoli Lunacharski aún le quedaba un año al frente del Ministerio de Educación y Cultura, y justamente en 1928 fue derrotado Trotski por las astucias de Stalin. En 1928 aún nadie se podía imaginar lo que iba a llegar, sobre todo a partir de 1934, cuando Kirov fue asesinado. Por ejemplo, Boris Pilniak, a quien Andreu Nin tradujo en 1931, sería asesinado en 1938, en el peor momento de las purgas estalinistas.

La gestión aperturista y liberal de Lunacharski, que permitió el florecimiento de las Vanguardias rusas y su brillante cartelismo, aunque el ministro había purgado a miles de docentes, quedaría diluida y olvidada en la década siguiente, década en la que los poetas se suicidaban mientras otros escritores suplicaban pan y clemencia al líder supremo. Todo lo que vio Zweig, de algún modo, estaba a punto de desaparecer. Él era consciente de que visitar Rusia era un acto de exotismo romántico para quienes se aburrían en la vieja Europa: “¿Qué otro viaje puede hacerse hoy que sea más interesante y fascinante, más enriquecedor y apasionante, que una visita a Rusia? Mientras Europa y en especial sus grandes capitales sufren una transformación igualitaria, por la que van asemejándose entre sí, Rusia tiene una vida aparte y sin igual. Así, no solo las cosas materiales seducen nuestra mirada, nuestro sentido estético –sorprendido sin cesar por la profundidad arquitectónica y la renovada fuerza popular-; las cosas del espíritu también tienen aquí formas distintas, mientras van dejando atrás un pasado propio para proyectarse hacia un futuro igualmente único”.

Lo que más valora es que se hayan abierto todas las galerías de arte, y que la población obrera tenga fácil acceso a los grandes museos. De entre ellos destaca la Galería Tretiakov, en la que puede admirar tantos cuadros de Van Gogh, Manet, Courbet y Gauguin como en la propia París. “Para echar un rápido vistazo a los cuarenta o cincuenta museos de Moscú se necesitarían semanas o quizá meses; pues no puede uno imaginarse los inapreciables y fabulosos tesoros que en ellos se acumulan. La idea marxista de que todo es de todos tiene en el ámbito del arte concluyente manifestación”. Campesinos, soldados, numerosos grupos de niños llenan esas salas gracias a un concepto visionario y democrático de la gestión cultural.

En Leningrado, la tónica es la misma: “Y aquí, en esta cámara del Hermitage, en este espacio principesco, más que imperial, en este palacio de los zares, en esta ciudad construida gracias a inenarrables riquezas e insensatas prodigalidades, se comprende esa tensión, inconcebible para los espíritus europeos, que tuvo que existir entre esos dos mundos separados uno de otro: el de arriba y el de abajo, el del despilfarro absurdo y sacrílego y el de la insondable pobreza y el infierno de hambre que conocieron los campesinos”. Una distancia social tan absoluta que solo pudo ser remediada por un estallido violento. Ya hacia el final del libro, a propósito de Tolstoi, vuelve Zweig a las cavilaciones sociales, para preguntarse cómo fue posible que un campeón del libertarismo cristiano, un pacifista de una pieza, pudiera convertirse en el adalid de una revolución claramente estatalista y vertical, basada en la extensión del progreso industrial. Anduvo fino ahí Zweig cuando escribió que las ideas de Tolstoi podrían haber inspirado mucho más a un líder tipo Ghandi que a Stalin o Lenin. Para Tolstoi el Estado era Satanás, y su idea de la revolución era mucho más espiritual que el empuje bolchevique.

Sin embargo, Zweig se dejó impregnar del optimismo oficial, y es relativamente comprensivo con los logros revolucionarios, pero sin el dogmatismo característico de los años treinta, cuando se polarizaron las sociedades y los intelectuales entre fascismo y comunismo. Zweig trató de desmentir a los que dibujaban una Unión Soviética militarizada y despiadada. En la frontera de Negoreloye, que hoy pertenece a Bielorrusia, anota: “Tampoco logro ver esos guardias rojos, descritos por muchos de mis predecesores en este viaje como pintorescos fradiavolescos , implacables y armados hasta los dientes. Aquí solo veo un par de agentes, de aspecto tranquilo y sin armamento alguno”. Sin embargo, algo debió torcerse en dos años, porque a Andreu Nin, depositado en Estonia por la GPU en 1930, le aseguraron de que podía ser abatido por francotiradores si iniciaba a pie y sin protección el paso de la tierra de nadie. O quizás es que Zweig no se fijó suficiente, o que la vigilancia era sumamente discreta… O bien nuestro escritor recordaba demasiado bien el ambiente europeo entre 1914 y 1920, y aquella frontera rusa le parecía mucho más amable y liberal: “Dos o tres líneas férreas unen a Rusia con nuestro mundo europeo, y cada una de ellas tiene un ritmo amortiguado y tímido. Uno recuerda los cruces de frontera durante la guerra, cuando solo un puñado de personas, debidamente escogidas, cruzaba las líneas invisibles entre los Estados”.

Las calles de Moscú las encontró abarrotadas. En las notas negativas, más recuerdos de la triste posguerra: “Sin embargo, a pesar de esa vitalidad, hay en esta calle algo que está como apagado. Son las casas, los edificios, que tienen algo tenebroso y sombrío. Las casas que se levantan junto a ese fantástico ajetreo son todas viejas y desconchadas, como ancianos de rostros arrugados y ojos cegados y legañosos. Al verlas, uno piensa en la Viena de 1919”.

“Los portales son oscuros y dubitativos”, sentencia el viajero. Los artículos de Zweig sobre su periplo ruso fueron publicados en el Neue Freie Presse de Viena entre el 21 de octubre y el 6 de noviembre de 1928, justamente un año después de que Walter Benjamin terminara su Diario de Moscú.

Fuente: educational EVIDENCE

Derechos: Creative Commons